新港中心办公如何通过沉浸式数字内容激发创造力

更新日期:

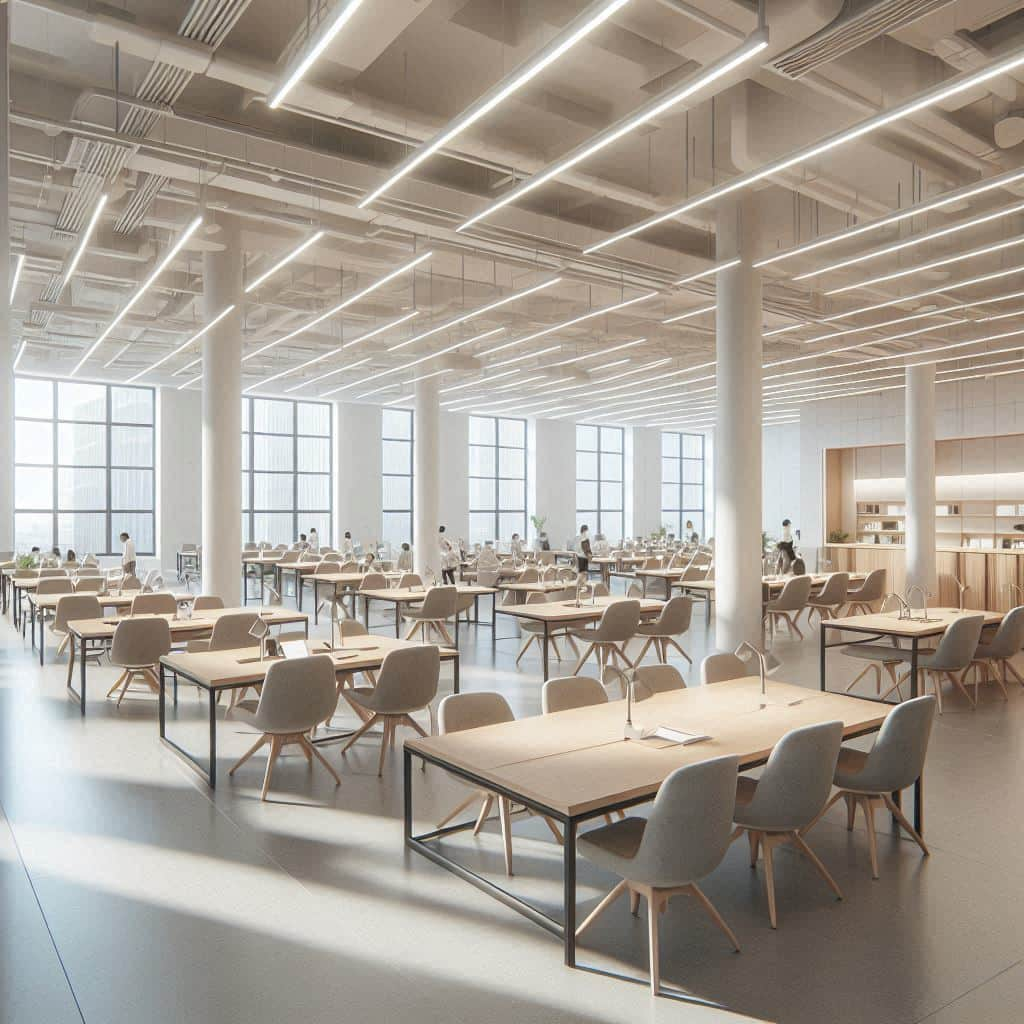

在现代办公环境中,传统的格子间和单调的会议室已经无法满足企业对创新力的需求。随着数字技术的飞速发展,越来越多的企业开始尝试通过沉浸式内容为员工打造更具启发性的工作场景。这种趋势不仅改变了办公空间的物理形态,更重新定义了创造力激发的方式。

沉浸式数字内容的核心在于通过视觉、听觉甚至触觉的多维交互,将使用者带入一个高度专注且富有想象力的状态。例如,动态投影技术可以将普通墙面转化为可互动的艺术画布,员工在休息时可以通过手势与画面中的元素互动,这种非结构化的体验往往能触发意想不到的灵感。位于金融区的新港中心就曾通过类似的数字艺术装置,成功帮助入驻团队打破思维定式。

虚拟现实技术的引入进一步拓展了可能性。设计师可以在VR环境中直接构建三维模型,实时调整细节并观察效果;市场团队则能通过模拟不同用户场景,更精准地捕捉需求痛点。这种脱离平面屏幕的创作方式,让思维过程从二维跃升至立体维度,显著提升了创意产出的质量。研究表明,在沉浸式环境中工作的人员,其创新方案采纳率比传统方式高出40%。

声音景观的巧妙运用同样不可忽视。智能音频系统能够根据工作场景切换不同声场,比如用自然音效营造放松氛围,或用特定频率的声波提升专注度。某科技公司曾实验证明,当开发人员处于定制化的声音环境中,其代码创新性评分提升了28%。这种无形的数字内容正在成为现代办公空间的标配元素。

数据可视化墙则提供了另一种激发集体智慧的方式。实时滚动的业务数据通过艺术化呈现,既避免了枯燥的报表阅读,又能让团队成员在走动间自然捕捉关键信息。这种被动接收与主动探索的结合,常常催生出跨部门的创新协作。更重要的是,动态数据的视觉冲击力远比静态图表更能引发深度思考。

当然,技术的应用需要把握适度原则。优秀的沉浸式设计应当像空气般存在——当需要时随时可用,但不会造成干扰。这就要求数字内容的交互逻辑符合直觉,切换过程足够流畅。同时,保留足够的物理空间让大脑得以休息,也是维持长期创造力的关键。最理想的状态是数字与实体环境形成互补共生的关系。

从实施层面看,成功的转型往往始于小规模试点。可以选择特定功能区进行改造,收集员工反馈后再逐步推广。值得注意的是,不同岗位对沉浸式内容的需求差异很大,研发团队可能更需要VR协作空间,而客服部门则可能受益于情绪调节的光影系统。这种定制化思维正是数字时代办公设计的精髓所在。

当企业真正理解并善用这些数字工具时,办公空间就超越了物理场所的局限,转变为持续产生创意的活生态系统。在这里,每个转角都可能藏着灵感触发器,每次交互都在为下一个突破性想法播种。这或许就是未来办公场所最具价值的进化方向。